「愛犬には一日でも長く、健康でいてほしい」そう願うのは、すべての飼い主さんに共通の想いでしょう。しかし、犬の寿命は一体どのくらいなのでしょうか?ご自身の愛犬が人間でいうと何歳なのか、気になったことはありませんか。

この記事では、「犬 寿命」に関する最新のデータを基に、犬種別・大きさ別の平均寿命ランキングを詳しく解説します。さらに、ギネス記録を持つ長寿犬の例から学び、今日から実践できる愛犬の健康寿命を延ばすための具体的な7つの秘訣まで、専門家の視点でご紹介します。この記事を読めば、愛犬との時間をより豊かにするための知識と愛情深いケアの方法がわかります。

まずは結論!犬の最新の平均寿命と人間換算年齢を早見表でチェック

「犬の寿命」について知りたい方が、まず押さえておくべき基本情報をご紹介します。最新の調査に基づく犬全体の平均寿命から、体のサイズによる違い、そして愛犬の年齢を人間の年齢に置き換えた場合の早見表まで、分かりやすくまとめました。この情報を基に、愛犬の現在のライフステージを把握しましょう。

【2025年最新データ】犬全体の平均寿命は14.65歳

最新の調査によると、日本で飼育されている犬全体の平均寿命は14.65歳です。 これは、一般社団法人ペットフード協会が発表した「令和3年(2021年)全国犬猫飼育実態調査」に基づく信頼性の高いデータです。

この背景には、獣医療の進歩や質の高いペットフードの普及、そして室内飼育の増加による衛生環境の向上が挙げられます。

特に、飼い主の健康意識の高まりが大きく影響しており、定期的な健康診断や病気の早期治療が、犬の長寿化を後押ししています。10年前と比較しても寿命は延びる傾向にあり、犬がより長く家族の一員として暮らせる時代になっています。

超小型・小型・中型・大型犬のサイズ別平均寿命

犬の寿命は、体の大きさによって異なる傾向があり、一般的に体が小さいほど長生きすると言われています。最新の調査では、超小型犬の平均寿命が最も長く15.30歳でした。

理由は、大型犬ほど急速に成長する必要がなく、心臓や関節への負担が少ないためと考えられています。サイズごとの平均寿命は以下の通りです。

- 超小型犬:15.30歳

- 小型犬:14.05歳

- 中型・大型犬:13.52歳

このように、体のサイズが小さい方が長生きする傾向がはっきりと出ています。愛犬の体の大きさに合わせた健康管理を心がけることが、長寿に繋がる大切なポイントです。

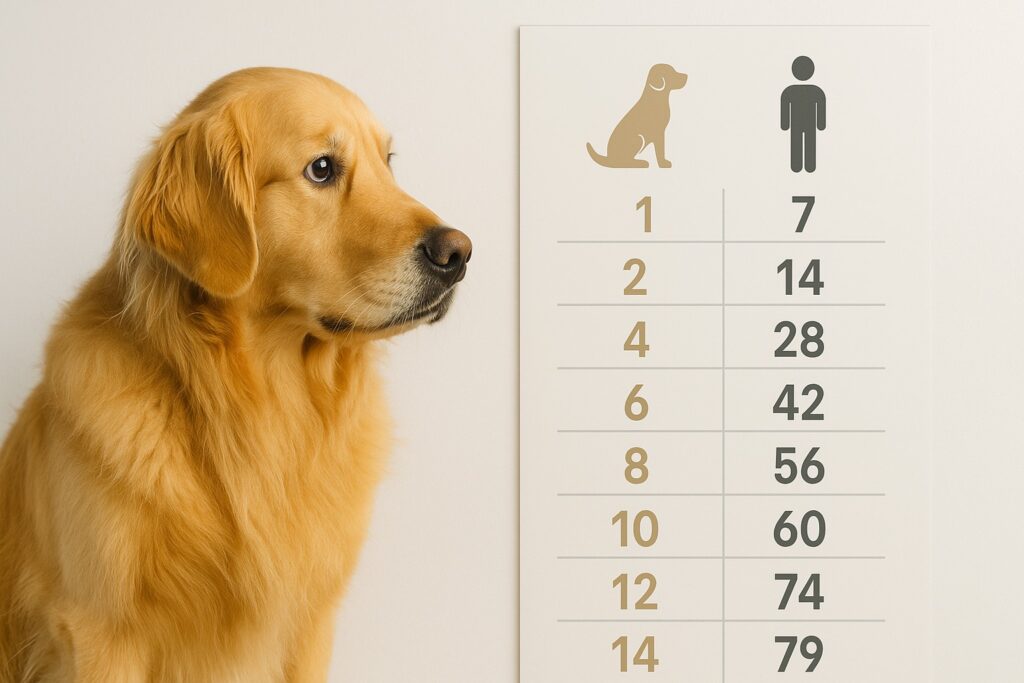

ひと目でわかる犬と人間の年齢換算表

愛犬が人間でいうと何歳くらいなのかを知ることは、ライフステージに合ったケアをする上で非常に重要です。かつては「犬の年齢×7」という単純な計算式が知られていましたが、現在ではより正確な考え方が主流です。

犬は最初の1年で人間の約15歳まで、2年で約24歳まで急成長し、その後は緩やかに歳を重ねます。 この成長速度の違いを考慮した、より現実に近い年齢換算表をご紹介します。

| 犬の年齢 | 小型・中型犬の人間換算年齢 | 大型犬の人間換算年齢 |

|---|---|---|

| 1歳 | 15歳 | 12歳 |

| 2歳 | 24歳 | 22歳 |

| 5歳 | 36歳 | 40歳 |

| 10歳 | 56歳 | 75歳 |

| 15歳 | 76歳 | 110歳 |

この表を参考に、ご自身の愛犬が今、人間のどの年代にいるのかを把握し、食事や運動、健康診断の計画に役立ててください。

【犬種別】平均寿命ランキングTOP30|あなたの愛犬はどのくらい?

犬全体の平均寿命だけでなく、犬種ごとの寿命の違いを知ることも大切です。犬種特有の遺伝的な病気や体格が、寿命に大きく影響するためです。ここでは、アニコム損害保険株式会社の調査データを基に、犬種別の平均寿命をランキング形式でご紹介します。あなたの愛犬の健康管理の参考にしてください。

【長寿な犬種TOP15】1位はイタリアン・グレーハウンド

平均寿命が特に長い犬種として、イタリアン・グレーハウンドが15.1歳で1位にランクインしています。 続いてトイ・プードル(15.0歳)、ミニチュア・ダックスフンド(14.7歳)といった小型犬が上位を占める傾向にあります。

これは、体が小さいことによる身体への負担の少なさに加え、犬種として重大な遺伝的疾患が比較的少ないことが理由と考えられます。

長寿で知られる犬種であっても、個体差はもちろんあります。しかし、犬種が持つ基本的なポテンシャルを理解し、かかりやすい病気を把握しておくことが、愛犬の健康寿命をさらに延ばすための第一歩となります。

【平均的な犬種15選】柴犬やチワワの寿命は?

日本で絶大な人気を誇る柴犬の平均寿命は14.5歳、チワワは13.8歳となっており、犬全体の平均に近い数値です。 これらの犬種は、多くの家庭で愛されており、飼育に関する情報も豊富にあります。

ただし、それぞれの犬種に特有のかかりやすい病気も存在します。例えば、柴犬はアレルギー性皮膚炎や認知症になりやすく、チワワは心臓疾患や膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)に注意が必要です。

膝蓋骨脱臼とは、膝のお皿の骨が正常な位置からずれてしまう状態を指します。小型犬に多く見られる病気です。平均的な寿命を持つ犬種だからこそ、日々のケアと定期的な健康診断で、病気の予防や早期発見に努めることが何より大切です。

大型犬の寿命が短いと言われるのはなぜ?

大型犬の寿命が小型犬に比べて短い傾向にある最大の理由は、その急激な成長スピードと体の大きさにあります。 大型犬は生後1年から2年で成犬の大きさに達するため、細胞分裂が活発で、その分だけ老化の進行も早いという説が有力です。

また、重い体重を支える心臓や関節には常に大きな負担がかかっています。これにより、拡張型心筋症といった心臓病や、股関節形成不全などの関節疾患、さらには骨肉腫(骨のがん)や胃捻転といった命に関わる病気のリスクが小型犬よりも高くなります。

例えば、グレート・デーンの平均寿命は8.8歳と、犬全体と比較しても短い傾向です。大型犬の飼い主は、これらのリスクを理解し、特に関節のケアやがんの早期発見を意識した健康管理が求められます。

犬の寿命ギネス記録は?世界一長生きした犬「ボビ」から学ぶこと

犬の寿命に関するギネス世界記録として、ポルトガルで暮らしていた「ボビ」という犬が31歳165日という驚異的な記録で認定されていました。 ボビは「ラフェイロ・ド・アレンティージョ」というポルトガルの犬種で、2023年にその生涯を終えました。

ボビの長寿の秘訣は、その自由な生活環境にあったと言われています。彼は一度も鎖やリードでつながれることなく、森や農地を自由に歩き回って暮らしていました。食事も人間の食べ物を塩分などを洗い流して与えられており、非常に穏やかでストレスの少ない日々を送っていたようです。

しかし、その後、年齢を証明する十分な証拠がないとして、このギネス記録は取り消されました。記録の真偽はさておき、ボビの暮らしから「ストレスの少ない穏やかな環境が、犬の心身の健康に良い影響を与える」という点は、すべての飼い主が学ぶべき大切な教訓と言えるでしょう。

愛犬の健康寿命を延ばす!今日からできる7つの秘訣

愛犬の寿命は、遺伝や犬種だけで決まるわけではありません。飼い主による日々のケアが、ただ長生きするだけでなく、元気でいられる「健康寿命」を延ばすことに直結します。ここでは、今日からすぐに実践できる、愛犬との幸せな時間を延ばすための具体的な7つの秘訣をご紹介します。

①食事管理:ライフステージに合わせたフード選びと肥満防止

愛犬の長寿の基本は、毎日の食事管理にあります。 必要な栄養素は、子犬期、成犬期、シニア期といったライフステージによって大きく異なるため、年齢に合った総合栄養食を選ぶことが非常に重要です。

特に注意したいのが肥満です。肥満は、心臓病、糖尿病、関節炎など、さまざまな病気のリスクを高め、寿命を縮める大きな原因となります。パッケージに記載された給与量を目安にしつつ、愛犬の体型や活動量に合わせて量を調整しましょう。

おやつは1日の総摂取カロリーの10%以内に抑えるのが理想です。愛犬の健康は、飼い主が毎日の食事をどう管理するかにかかっているのです。

②適度な運動:心と体の健康を保つ散歩の重要性

心と体の健康を維持するためには、毎日の適度な運動が不可欠です。 散歩は、犬にとって単なる排泄の機会ではなく、運動欲求を満たし、ストレスを発散させる大切な時間です。

散歩を通じて外の匂いを嗅いだり、他の犬や人と触れ合ったりすることは、犬の脳に良い刺激を与え、社会性を育むことにも繋がります。必要な運動量は犬種や年齢によって異なりますが、愛犬が楽しんでいるか、息が上がりすぎていないかなどを観察しながら調整しましょう。

シニア犬になっても、無理のない範囲で散歩を続けることが、筋力の維持や認知機能の低下を防ぐ上で非常に効果的です。日々の散歩を大切にすることが、愛犬の健康寿命を支えます。

③ストレスケア:安心できる環境づくりとコミュニケーション

犬も人間と同じようにストレスを感じるため、心穏やかに過ごせる環境を整えることが長寿に繋がります。 犬が安心して休める、静かで快適な自分だけのスペース(クレートやベッドなど)を用意してあげましょう。

大きな物音や頻繁な来客、家族間の不和などは、犬にとって大きなストレス源となり得ます。また、長時間の留守番も犬にとっては寂しく、不安な時間です。

飼い主とのコミュニケーションは、犬にとって最高のストレス解消法です。優しく話しかけたり、撫でたり、一緒に遊んだりする時間を毎日作ることで、犬は安心感と愛情を感じます。愛犬が精神的に満たされているか、常に気を配ることが大切です。

④定期的な健康診断:病気の早期発見が長寿のカギ

言葉を話せない愛犬の健康を守るためには、定期的な健康診断が極めて重要です。 若くて健康なうちは年に1回、7歳以上のシニア期に入ったら半年に1回の健康診断を受けることを強く推奨します。

犬は不調を隠す習性があるため、飼い主が見た目だけでは気づけない病気が進行しているケースも少なくありません。健康診断では、血液検査や尿検査、レントゲン検査などを行うことで、内臓の異常やがんなどの病気を早期に発見できます。

病気は、早く見つければ見つけるほど治療の選択肢が広がり、完治の可能性も高まります。「まだ元気だから大丈夫」と過信せず、定期的にプロの目でチェックしてもらうことが、愛犬の命を守ることに繋がります。

⑤毎日の歯磨き・デンタルケア:歯周病が寿命に与える影響

見落とされがちですが、毎日の歯磨きは愛犬の寿命に直結するほど重要なケアです。 3歳以上の犬の約80%が歯周病にかかっていると言われています。

歯周病とは、歯垢の中の細菌が原因で歯茎に炎症が起きる病気です。悪化すると歯が抜け落ちるだけでなく、細菌が血管を通って全身に広がり、心臓病や腎臓病といった深刻な内臓疾患を引き起こすことが分かっています。

子犬の頃から歯磨きに慣れさせ、毎日ケアしてあげるのが理想です。難しい場合は、歯磨きガムやおもちゃ、動物病院での定期的な歯石除去などを活用しましょう。お口の健康を守ることが、全身の健康を守ることに繋がるのです。

⑥スキンシップと観察:体の変化にいち早く気づくために

毎日愛犬の体を撫でたり、ブラッシングしたりするスキンシップの時間は、病気の早期発見に繋がる絶好の機会です。 コミュニケーションを楽しみながら、全身を優しく触ってチェックする習慣をつけましょう。

体を触ることで、「以前はなかった場所にシコリやイボができていないか」「体を痛がるところはないか」「皮膚が赤くなっていないか」といった変化に気づくことができます。

また、目やにや耳垢の量、口臭の変化、歩き方の異常など、日々の様子の「いつもと違う」サインを見逃さないことも重要です。飼い主だからこそ気づける小さな変化が、愛犬の命を救うきっかけになるのです。

⑦去勢・避妊手術は寿命に関係する?メリット・デメリット

去勢・避妊手術が犬の寿命に与える影響については、さまざまな研究があり、一般的には寿命を延ばす効果が期待できると言われています。

メリットとしては、オスでは精巣がんや前立腺肥大、メスでは子宮蓄膿症や乳がんといった、生殖器関連の病気を予防できる点が挙げられます。特にメスの子宮蓄膿症は命に関わる緊急性の高い病気であり、これを防げる意義は非常に大きいです。

一方で、デメリットとして麻酔のリスクや、手術後にホルモンバランスが変化して太りやすくなる点が挙げられます。手術を受けるかどうかは、これらのメリット・デメリットを十分に理解し、獣医師とよく相談した上で、愛犬の健康状態や将来の生活を考えて総合的に判断することが大切です。

気づいてあげたい!愛犬が見せる7つの老化(シニア)のサイン

犬も7歳を過ぎる頃からシニア期に入り、徐々に老化のサインが現れ始めます。これらの変化は自然なことですが、中には病気が隠れている可能性もあります。愛犬が送る小さなサインにいち早く気づき、シニア期に合ったケアに切り替えていくために、代表的な7つの変化を知っておきましょう。

①見た目の変化(白髪、目の濁り、イボなど)

愛犬の老化で最も分かりやすいサインは、見た目の変化です。 口の周りや顔に白い毛が混じり始めるのは、人間でいう白髪と同じで、自然な老化現象です。

また、目が白っぽく濁ってくることもよくあります。これは水晶体が硬化する「核硬化症」という老化現象の場合が多いですが、視力が失われる「白内障」の可能性もあるため、獣医師の診察を受けましょう。

その他、皮膚にはイボのような良性の腫瘍ができることも増えます。ほとんどは心配いりませんが、急に大きくなったり、色が変化したりするものは悪性の可能性もあるため注意が必要です。

②睡眠時間の変化(寝てばかりいる)

「最近、愛犬が寝てばかりいるな」と感じたら、それは老化のサインかもしれません。 シニア犬になると体力が低下し、若い頃よりも多くの休息を必要とするため、1日の大半を寝て過ごすようになります。

これは自然な変化ですが、ぐったりしていて元気がない、食欲もないといった場合は注意が必要です。心臓病や関節炎、甲状腺機能低下症など、体のどこかに痛みを抱えていたり、病気が隠れていたりする可能性があります。

ただの老化だと決めつけずに、他に変わった様子がないか注意深く観察し、心配な場合は動物病院に相談することが大切です。

③食欲の変化・好き嫌い

年齢を重ねると、運動量の低下に伴い基礎代謝が落ちるため、食事の量が減ってくることがあります。 また、嗅覚や味覚が衰えることで、今まで食べていたフードに興味を示さなくなることもあります。

食欲の低下自体は自然な老化現象の一つですが、同時に体重が急激に減少したり、全く食べなくなったりした場合は注意が必要です。歯周病で口の中に痛みがあったり、消化器系や腎臓などの内臓疾患が隠れていたりする可能性があります。

食べやすいようにフードをふやかしてあげたり、香りの良いウェットフードをトッピングしたりする工夫も有効です。食欲の変化は、健康の重要なバロメーターです。

④散歩や遊びへの興味の低下

大好きだった散歩に行きたがらなくなったり、おもちゃで遊ばなくなったりするのも、老化の代表的なサインです。 体力や筋力が衰え、若い頃のように活発に動くことが億劫になるのが主な原因です。

また、関節に痛みを感じている(関節炎など)ために、歩いたり走ったりするのを避けている可能性も考えられます。無理に連れ出したり、遊ばせたりする必要はありませんが、全く動かないと筋力はますます低下してしまいます。

散歩の距離を短くしたり、段差の少ないコースを選んだり、ボール遊びから引っ張りっこに変えたりするなど、愛犬の体の状態に合わせた楽しみ方を見つけてあげましょう。

⑤トイレの失敗が増える

これまで完璧だったのに、家の中でトイレを失敗するようになったら、それは老化による体の機能低下が原因かもしれません。 筋力の低下によって尿意を感じてから我慢する時間が短くなったり、認知機能の低下でトイレの場所が分からなくなったりすることがあります。

トイレが近い、水をたくさん飲むといった症状が見られる場合は、腎臓病や糖尿病、クッシング症候群といった病気の可能性も考えられます。

トイレの失敗を叱るのは絶対にやめましょう。犬を不安にさせるだけでなく、隠れて排泄するようになるなど逆効果です。トイレシートの数を増やしたり、寝床の近くにも設置したりするなど、環境を整えてサポートしてあげることが重要です。

⑥名前を呼んでも反応が薄くなる

名前を呼んだり、物音を立てたりしても、気づかずに眠り続けていることが増えたら、聴力が低下しているサインかもしれません。 聴力の衰えは、犬の老化現象としてごく一般的に見られます。

犬は聴力だけでなく、視力や嗅覚も使って周りの状況を判断しているため、飼い主が思うほど生活に支障はない場合も多いです。しかし、後ろから近づくと驚かせてしまうことがあるため、犬に触れる前には必ず視界に入ってから、優しく声をかけるようにしましょう。

急に反応が鈍くなった場合は、耳の病気(外耳炎など)の可能性もあります。耳をしきりに掻いたり、頭を振ったりする様子がないかも合わせて確認しましょう。

⑦性格の変化(怒りっぽくなる、甘えん坊になるなど)

シニア期に入り、以前より怒りっぽくなったり、逆に非常に甘えん坊になったりするなど、性格が変わることがあります。 これは、体の不調や目・耳が不自由になることへの不安感から来ている場合が多いです。

例えば、体のどこかに痛みがあると、触られるのを嫌がって唸ったり、怒ったりすることがあります。また、不安感から飼い主の後をずっとついて回るなど、依存的な行動が見られることもあります。

これらの変化は、犬が助けを求めているサインかもしれません。行動の変化の裏にある原因を探り、不安を取り除いてあげられるよう、より一層優しく寄り添ってあげることが大切です。

犬の寿命に関するよくある質問

ここでは、犬の寿命に関して飼い主さんから特によく寄せられる質問にお答えします。オスとメスの違いや飼育環境、ミックス犬の寿命など、多くの方が気になる疑問点を解消していきましょう。正しい知識を持つことが、愛犬とのより良い暮らしに繋がります。

オスとメスでは寿命に違いはありますか?

大規模な調査では、犬の寿命にオスとメスで明確な統計的差はないとされています。 以前は、出産による体への負担がないオスの方が長生きするという説もありましたが、現在は否定されています。

ただし、去勢・避妊手術の有無は寿命に影響を与える可能性があります。例えば、未避妊のメスは子宮蓄膿症や乳がんのリスクがあり、未去勢のオスは精巣がんや会陰ヘルニアのリスクがあります。

これらの生殖器系の病気を予防できるという点で、適切な時期の去勢・避妊手術は、性別に関わらず寿命を延ばす一因になると考えられています。

室内飼いと室外飼いでは寿命は変わりますか?

一般的に、室内飼いの犬の方が室外飼いの犬よりも長生きする傾向が強いです。 最新の調査でも、主な飼育場所が屋外の犬の平均寿命は13.98歳であるのに対し、室内飼いの犬はそれを上回る結果が出ています。

理由として、室内飼いの方が交通事故や他の動物とのケンカ、感染症などのリスクが格段に低いことが挙げられます。また、常に飼い主の目の届く範囲にいるため、体調の異変に気づきやすく、病気の早期発見・早期治療に繋がりやすいという大きなメリットがあります。

さらに、夏の熱中症や冬の寒さといった厳しい気候から守られることも、体への負担を減らし長寿に繋がる要因です。

ミックス犬の寿命はどのくらいですか?

ミックス犬の寿命は、その親の犬種や体の大きさによって大きく異なりますが、一般的には純血種よりも長生きする傾向があると言われています。 これは「ハイブリッド活力」や「雑種強勢」と呼ばれる現象で、異なる遺伝子が組み合わさることで、純血種が持つ特定の遺伝病のリスクが低くなるためと考えられています。

ただし、これはあくまで一般的な傾向です。両親がそれぞれかかりやすい病気を受け継ぐ可能性も当然あります。

寿命を予測する上では、体の大きさが一つの目安になります。例えば、小型犬同士のミックスであれば長寿が期待でき、大型犬の血を引いていれば、それに準じた寿命になると考えるのが妥当です。

犬の寿命はここ10年でどのくらい延びましたか?

犬の平均寿命は、この10年で顕著に延びています。 一般社団法人ペットフード協会の調査によると、2010年の犬の平均寿命は13.87歳でしたが、2021年には14.65歳となり、約0.8歳延びました。

この背景には、ペット医療の飛躍的な進歩があります。人間と同様に、がん治療や再生医療、高度な診断技術が犬にも応用されるようになりました。

また、飼い主の意識向上も大きな要因です。バランスの取れた総合栄養食の普及、室内飼育の一般化、定期的な健康診断や予防接種の徹底など、犬の健康に対する配慮が深まったことが、寿命の延伸に直接繋がっているのです。

まとめ:正しい知識と愛情で、愛犬との大切な時間を一日でも長く

この記事では、2025年の最新データに基づいた犬の平均寿命、犬種や大きさ別の違い、そして愛犬の健康寿命を延ばすための具体的な秘訣について詳しく解説しました。犬の寿命には様々な要因が関わりますが、飼い主の日々の努力が愛犬の未来を大きく左右することを、ご理解いただけたかと思います。

食事管理や適度な運動、ストレスのない環境づくり、そして何より大切なのが、定期的な健康診断と日々のスキンシップを通じた体調の観察です。老化のサインにいち早く気づき、適切に対応することが、病気の早期発見に繋がります。

正しい知識を持つこと、そして深い愛情を持って日々接することが、愛犬とのかけがえのない時間を一日でも長く、そして豊かなものにするための最も確実な方法です。 この記事で得た知識を、ぜひ今日からの愛犬との暮らしに活かしてみてください。

大切なペットの移動にはペットタクシー「かるたく」がおすすめ

ペットタクシー「かるたく」は、愛玩動物飼養管理士の資格を持つドライバーが、大切なペットを安心・安全に送迎するサービスです。

動物病院への送迎が全体の55.9%を占め、ペットの体調に配慮した運転を心掛けています。料金は事前にシミュレーションでき、明瞭な価格設定が魅力です。車内は広々としており、多頭飼いの方も安心。

ペット用ラグジュアリークッションやスロープを完備し、快適な移動をサポートします。さらに、乗車毎の除菌・清掃・消臭を徹底し、清潔な環境を提供。

ペットホテル、引っ越し、トリミング、旅行など、さまざまなシーンでご利用いただけます。今なら最大50%オフのキャンペーン実施中。大切なペットとの移動に、ぜひ「かるたく」をご利用ください。